Prozessstabilität, Prozesskomplexität und Assistenzsysteme

Gedanken zur Entkomplexisierung

Inhalt

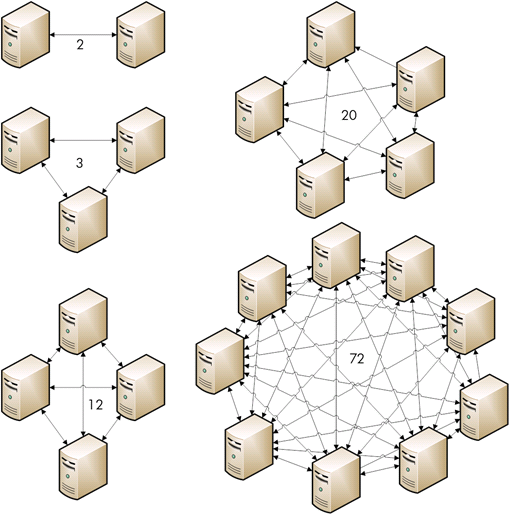

1.3 Anzahl Schnittstellen bei Vollvermaschung von Akteuren 4

2 Warum entsteht Komplexität? 5

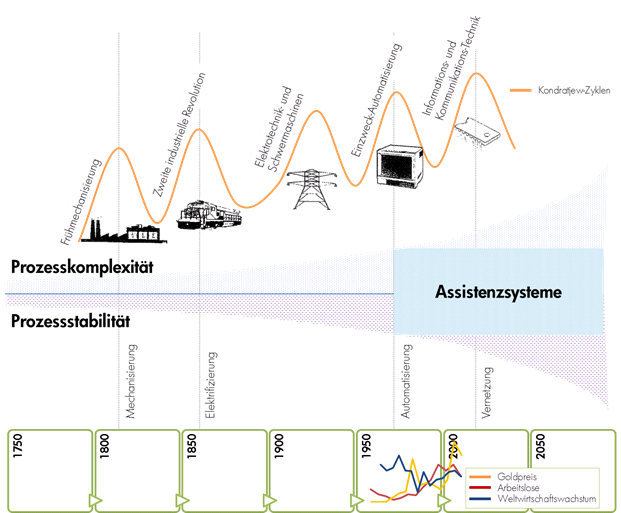

2.2 Komplexität im Verlauf der Zeit 6

2.3 Komplexität durch Funktion 9

2.4 Komplexität durch Diversifikation 9

2.5 Komplexität durch Arbeitsteilung 12

3.2.2 Engpasstheorie nach Gutenberg 14

3.2.3 Engpasstheorie nach Goldratt 14

3.3.4 Folgen instabiler Prozesse in produzierenden Unternehmen 16

3.4 Lösungsansätze zur Optimierung der Prozessstabilität 16

3.5.1 Produktionsfaktoren von Geschäftsprozessen 17

5 Assistenzsysteme im Organisationsbereich 19

Zahlenwelt

Zur Einschätzung der Thematik der Komplexität einige interessante Zahlen

IP-Adressen

| Einwohner Erde |

7.320.000.000 |

| IP V4 Adressen |

3.707.764.736 |

| IP V6 Adressen |

3.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |

| Oberfläche der Erde (mm2) |

510.600.000.000.000.000.000.000.000 (5,1*1026) |

| IP V6 Adressen pro mm2 |

700.000.000.000.000.000.000 |

| IP V6 Adressen pro Erdbewohner |

4.600.000.000.000.000.000.000.000.000 |

| RFC IP V4 |

Im Jahr 1981 |

| RFC IP V6 |

Im Jahr 2000 |

Akteure

| Facebook Nutzer 2015 |

1.490.000 |

| Breitbandanschlüsse 2015 |

793.800.000 |

Anzahl Schnittstellen bei Vollvermaschung von Akteuren

| Formel Vollvermaschung |

|

Abbildung 1 – Vollvermaschung

Wenn also jeder Facebook Nutzer mit jedem Facebook Nutzer interagieren würde, dann würden dadurch 2.220*1012 oder auch 2.220.000.0000.000 Verbindungen entstehen.

Zwischenfazit

Komplexität lässt sich auf Basis von Zahlen berechnen, aber wann etwas einfach und wann etwas komplex ist, lässt sich durch Zahlen nicht bestimmen.

Warum entsteht Komplexität?

„Die Theorie der komplexen Systeme ist zunächst einmal die umfassende Theorie, während die Chaostheorie nur ein Bestandteil dieser ist. Die Komplexitätstheorie kommt aus der statistischen Mechanik. Dort betrachten wir Systeme mit vielen Teilen. Denken Sie an Gase oder Flüssigkeiten, wo viele Moleküle und Atome miteinander wechselwirken und diese Wechselwirkungen nichtlinear stattfinden. Wir haben also Mehrkörperprobleme, wie wir sie auch aus der Astronomie kennen. Viele Einzelteile wirken aufeinander ein und können dann unterschiedliche makroskopische oder synergetische Effekte auslösen. Beispielsweise regnet es in München. Wenn Sie einen Wassertropfen sehen, dann können Sie fragen, wie eigentlich diese ideale Gestalt zustande kommt. Hier findet ein Selbstorganisationsprozeß dieser Moleküle statt, da die Tendenz besteht, in der Nähe des Gleichgewichts die Energie zu minimieren, d.h. die Wassermoleküle gruppieren sich dann in dieser idealen Tropfenform. Oder denken Sie an Eiskristalle, die dadurch entstehen, daß ebenfalls Wassermoleküle in einem solchen großen komplexen System sich in bestimmter regulärer Weise arrangieren und dann diese schönen Eisblumen oder Eiskristalle bilden. Das sind also Selbstorganisationsprozesse in der Nähe des Gleichgewichts, die sehr vertraut sind.“

Komplex VS Kompliziert

| Komplex, der Wortart: Substantiv, maskulinBedeutungsübersicht 1.a. geschlossenes Ganzes, dessen Teile vielfältig verknüpft sindb. in sich geschlossene Einheit von Gebäuden2.a. (Psychologie) Einheit aus unbewussten, mit starken Gefühlen behafteten Vorstellungen und Gedanken, die das Verhalten prägtb. bedrückende, negative Vorstellung in Bezug auf sich selbst… |

kompliziert Wortart: AdjektivBedeutungsübersicht schwierig; verwickelt; [aus vielen Einzelheiten bestehend und daher] schwer zu durchschauen und zu handhabenBeispiele•ein komplizierter Charakter•komplizierte Apparate, Berechnungen•ein komplizierter (Medizin; mit einer offenen Wunde in Zusammenhang stehender) Bruch•sich kompliziert ausdrücken |

Komplexität im Verlauf der Zeit

Im Laufe der Jahrhunderte entwickeln wir Menschen technische Möglichkeiten etwas zu erschaffen. Gleich auf eine ingenieursmäßige Entwicklung treten die künstlerischen Elemente auf den Plan. Auf einfache gerade Strukturen folgen verspielte überzeichnete Strukturen um wieder zurück zu geraden und einfachen Strukturen zu kommen.

Abbildung 2 – Parthenon Athen |

Abbildung 3 – Kloster Lorsch |

Abbildung 4 – Dom Limburg |

Abbildung 5 – Veitsdom Prag |

Abbildung 6 – Villa Rotonda Veneto |

Abbildung 7 – Invalidendom Paris |

Abbildung 8 – Neue Wache Berlin |

Abbildung 9 – Schloss Neuschwanstein Füssen |

Abbildung 10 – Hohenzollern Hechingen |

|

Abbildung 11 – Einsteinturm Potsdam |

Abbildung 12 – Chrysler Building New York |

Abbildung 13 – Bauhaus Dessau |

Abbildung 14 – MB Museum Stuttgart |

Abbildung 15 – Lowry Center Salford |

Abbildung 16 – Blob Birmingham |

Auf die technisch und künstlerisch einfachen Strukturen der Romanik folgt die technisch und künstlerisch anspruchsvollere Gotik. Auf die mächtige Gotik folgt die Gegenbewegung der Renaissance, die Rückbesinnung auf die Antike. Die Neugeburt wird im Barock weiter verschönert und im Rokoko bis auf ein Höchstmaß vermuschelt. Das verspielte Rokoko führt zur Gegenbewegung in Form des Klassizismus. Wieder die Rückbesinnung auf das wesentliche der Antike. In der Fortführung entstehen wieder Bauwerke im Neuromanischen-, Biedermeier- und ArtDeco Stil. Die ersten Bauwerke der Moderne kehren wiederum zurück zur klassischen Einfachheit und werden in der aktuellen Zeit immer weiter durch neue Formen und Materialen wieder in der Komplexität gesteigert.

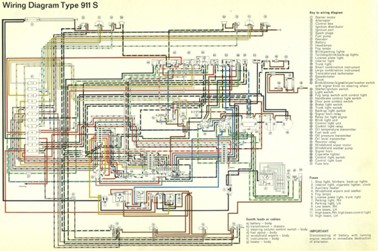

Komplexität durch Funktion

|

|

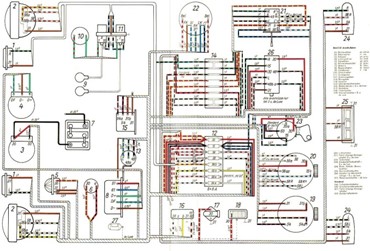

Abbildung 17 – Porsche 911 Schaltplan |

Abbildung 18 – Trabant Schatlplan |

Abbildung 19 – Fernbedienung 2010er Jahre |

Abbildung 20 – Fernbedienung 1980er Jahre |

Komplexität durch Diversifikation

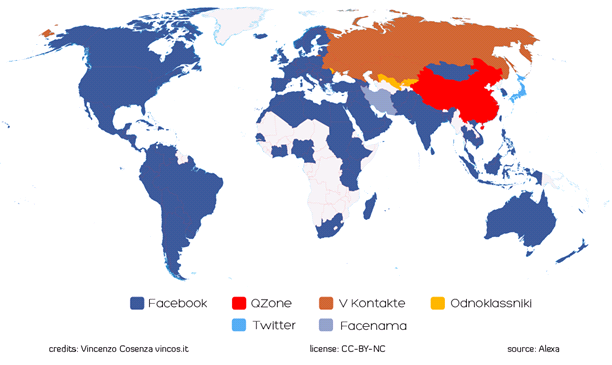

Diversifizierte Umgebungen erscheinen dem Menschen ehr als komplex.

Abbildung 21 – Weltkarte der sozialen Netzwerke August 2015 – Vicenzo Cosenza vincos.it |

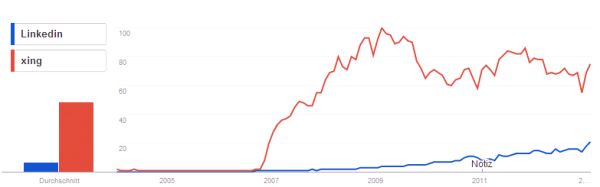

Abbildung 22 – Google Trends XING vs. LinkedIn |

Ob es um die Pflege unserer privaten Kontakte in einem Social Network oder die Vernetzung unserer Geschäftskontakte geht, ist mehr und mehr eine Entscheidung die wir treffen müssen. Jeder Wechsel eines Systems erfordert eine Anpassung des Menschen an die neue Logik des Systems.

Wenn Sie aus Mainz mit Ihrem Freund in Wuhan kommunizieren wollen, muss fast zwangsläufig einer von Ihnen sein typisches Chatprogramm verlassen.

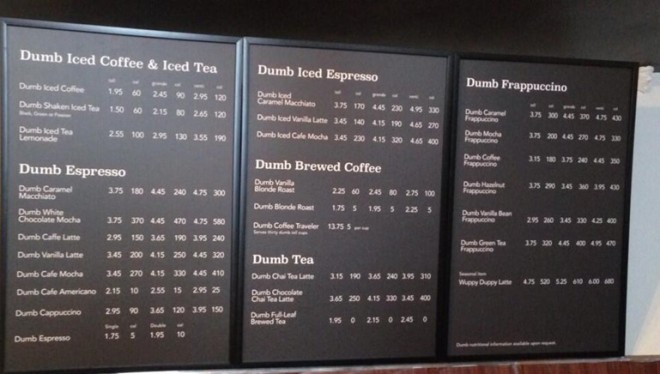

Abbildung 25 – Subway (nahezu 2 Millionen Kombinationsmöglichkeiten) |

Abbildung 26 – Wienerwald |

Abbildung 27 – Starbucks (mehr als 5 Million Kombinationsmöglichkeiten) |

|

Die Komplexität der Diversifikation erhöht noch weiter, wenn sie bei ihren etwa 20.000 Entscheidungen täglich, die Entscheidung aus mehreren Millionen Optionen basieren müssen.

Komplexität durch Arbeitsteilung

Platon erklärt in seiner Politeia seine Vision eines idealen Staates. Er stellt fest, dass Herrscher, „nur philosophisch veranlagte Angehörige des Wächterstandes, die Scharfsinn, geistige Beweglichkeit und Lernbereitschaft mit charakterlicher Zuverlässigkeit verbinden“ sein können. Andere Bevölkerungsteile haben demnach andere Aufgaben zu erledigen.

Spätestens seit Adam Smith Arbeiten der Nationalökonomie ist ein definierter Umgang mit der Arbeitsteilung zu beobachten.

Die Arbeitsteilung ist die „Aufspaltung der Güterproduktion in einzelne Teilverrichtungen oder Arbeitsgänge, die dann von verschiedenen Personen, Abteilungen, Betrieben, Wirtschaftsbereichen oder ganzen Volkswirtschaften erledigt werden. Entsprechend wird zwischen beruflicher Arbeitsteilung, gesellschaftlich-technischer Arbeitsteilung, volkswirtschaftlicher Arbeitsteilung und internationaler Arbeitsteilung unterschieden. Die mit der Arbeitsteilung verbundene Spezialisierung schafft Produktivitätsgewinne und führt damit zur Verbesserung der Güterversorgung. Andererseits wächst durch Arbeitsteilung die gegenseitige Abhängigkeit.“

Geschäftsprozesse, also das voranschreiten in mehreren zusammenhängenden, zeitlich und logisch strukturierten Schritten, als Teil der Arbeitsteilung werden entweder von einer Person oder von mehreren Personen in einer oder mehreren Geschäftseinheiten getätigt. Ein bestimmter Input wird dabei in einen definierten Output transformiert um direkten oder indirekten Nutzen für interne oder externe Kunden zu erzeugen. Leider sind Geschäftsprozesse oft nicht durch formale Grenzen limitiert. Prozesse überschreiten oft Abteilungs- und manchmal Unternehmensgrenzen, was zwangsläufig zu einer gewissen Komplexität führt.

Das bedeutet, dass die Komplexität eine abhängige Größe von Arbeitsteilung, Mitarbeiter- und Produktanzahl ist.

|

|

Zwischenfazit

Komplex bedeutet zunächst einmal die Abwesenheit von Einfach. Komplexe Systeme sind nicht einfach da, sie entwickeln sich im Laufe der Zeit.

Einflussfaktoren auf die Komplexität sind Anzahl und kulturelle Einbettung der Akteure, technische Entwicklungen und die Neugier bzw. der Wunsch nach Neuem.

Geschäftsprozesse

Definition

In der Literatur finden sich eine Vielzahl verschiedener Definitionen für den Geschäftsprozeß, die jeweils verschiedene Komponenten des Geschäftsprozesses hervorheben.

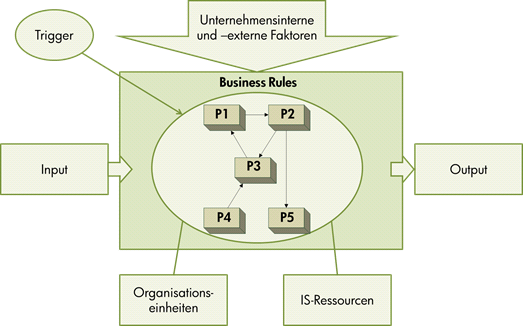

Da jedoch keine der Definitionen die Gesamtheit der Geschäftsprozesse erfasst, soll im Folgenden die Grundstruktur des Geschäftsprozesses mit seinen spezifischen Merkmalen betrachtet werden. Die Grundstruktur des Geschäftsprozesses kann wie in Abbildung 1 dargestellt werden.

Abbildung 28 – Struktur des Geschäftsprozess

Der Ablauf des Geschäftsprozesses wird durch vorgegebene Regeln (u. a. als „business rules“ bezeichnet) bestimmt, die die zulässige Vorgehensweise entweder festlegen oder diese zumindest eingrenzen. Unter anderem legen diese Regeln die Reihenfolge (Ablauflogik) der einzelnen Teilprozesse, Tätigkeiten bzw. Funktionen fest (P1 bis P5 in Abbildung 28 – Struktur des Geschäftsprozess S.13), die innerhalb des Geschäftsprozesses durchgeführt werden müssen. Zusammengefasst ergibt sich eine logisch zusammenhängende Kette, die den Geschäftsprozeß

darstellt. Innerhalb des Geschäftsprozesses erfolgt eine Kombination von bestimmten

Einsatzgütern (Input), die sowohl materiell als auch immateriell sein können, und die

in bestimmter Weise nach den vorgegebenen Regeln zu Arbeitsergebnissen

(Leistungen/Output) transformiert werden.

Prozessengpässe

Definition

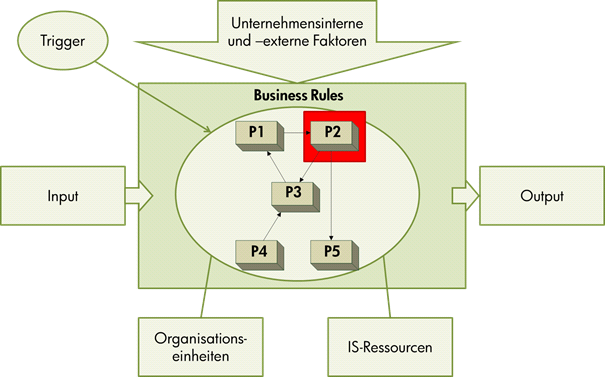

Abbildung 29 – Prozessengpass an P2

Das Prozesssystem ist immer durch ein Element (hier P2) in seiner aktuellen Leistung begrenzt.

Engpasstheorie nach Gutenberg

Die Engpasstheorie nach Erich Gutenberg , die auch unter der Bezeichnung „Ausgleichsgesetz der Planung“ bezeichnet in der Betriebswirtschaft den Effekt, dass eine kurzfristige Planung sich immer am Engpass orientiert. Die Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied.

Eine langfristige Planung hat zum Ziel, einen oder mehrere Engpässe in einem oder mehreren Bereichen eines Betriebes zu beseitigen.

Ihre langfristige Planung sollte darauf explizit ausgelegt sein, Engpässe in allen Bereichen des Unternehmens zu eliminieren und nicht laufend bestehenden Sachzwängen unterworfen zu sein.

Engpasstheorie nach Goldratt

Die Engpasstheorie (Theory of Constraints), die von Dr. Eliyahu Goldratt ab den 1970er Jahren formuliert wurde, beschäftig sich mit den Denkprozesse und Methoden zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Systemen.

„In jeder Wertschöpfungskette gibt es genau ein System, das die Leistungsfähigkeit des Ganzen bestimmt – ein eindeutiger Engpass“

Goldratt stellt dabei fest, dass Wiederstände gegen Veränderungen auf fünf aufeinander aufbauenden Ebenen klassifiziert werden können:

Identifiziere den Engpass (wörtlich: Identify the System’s Constraints). In jeder Wertschöpfungskette existiert genau ein System, das den Durchsatz begrenzt. In der Fertigung ist dies meist der Prozessschritt mit der geringsten Kapazität, im Projektmanagement ein bestimmtes Team oder eine Fähigkeit. Es können aber auch Managementkapazität, Denk- und Kommunikationsbandbreite sein. Identifiziert wird der Engpass durch Analyse der Bestände oder durch die entsprechend angepassten Planungsprozesse.

Laste den Engpass voll aus (wörtlich: Decide How to Exploit the System’s Constraints). Nachdem der Fokus auf den Engpass gelegt wurde, wird offensichtlich, dass dieser Engpass typischerweise nicht optimal genutzt wird. Die Optimierung geht im Folgenden in zwei Richtungen. Zum einen muss dafür gesorgt werden, dass der Engpass nie leer läuft, also immer einen kleinen Arbeitsvorrat aufweist. Zum anderen muss der Engpass von allen Aufgaben entlastet werden, die nicht unbedingt im Engpass bearbeitet werden müssen.

Ordne alles der Ausnutzungsentscheidung unter (wörtlich: Subordinate Everything Else to the Above Decision). Hier werden alle Unterstützungsprozesse systematisch am Engpass ausgerichtet. Es wird dafür gesorgt, dass nur so viel Arbeit im Gesamtsystem vorhanden ist, wie auch tatsächlich durch den Engpass verarbeitet werden kann. Es wird dafür gesorgt, dass im Engpass optimal gearbeitet werden kann, sprich eindeutige Prioritäten, Qualitätssicherung vor dem Engpass oder Verbesserung der eingesetzten Werkzeuge.

Behebe den Engpass (wörtlich: Elevate the System’s Constraints)

Der nächste Schritt ist die Beseitigung des Engpasses. Dies erfolgt ausdrücklich nach den zwei vorangegangenen, da dies zumeist mit einer Erhöhung der Fixkosten verbunden ist und die Gefahr besteht, dass sich bestehende, ungünstige Managementparadigmen weiter verfestigen.

Bei Schritt 1 erneut beginnen (wörtlich: If in the Previous Steps a Constraint Has Been Broken, Go Back to Step 1). Es existiert systemisch immer ein Engpass. Sobald ein Engpass aufgelöst wird, muss an anderer Stelle ein neuer entstehen. Es beginnt ein Kreislauf geprägt durch sprunghafte Verbesserungen.

Prozessstabilität

Definition

Ein stabiler Prozess ist planbar. Er ist unabhängig von den beteiligten Personen, durch die Planbarkeit auch termintreu und quantifizierbar.

Zu einer Prozessstabilität gehört daneben noch die Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit.

Beispiele

| Ein Kind ist ein Eis | Trifft zu? | ||

| Planbar | Ja | ||

| Personenunabhängig | Meist | ||

| Termintreu | Meist | ||

| Quantifizierbar | Ja | ||

| Reproduzierbar | Ja | ||

| Rückverfolgbar | Ja | ||

| Ein Erwachsener spitzt einen Bleistift | Trifft zu? | ||

| Planbar | Ja | ||

| Personenunabhängig | Meist | ||

| Termintreu | Meist | ||

| Quantifizierbar | Ja | ||

| Reproduzierbar | Ja | ||

| Rückverfolgbar | Ja | ||

| Reparatur des Motors an einem Oldtimer | Trifft zu? | ||

| Planbar | Ja | ||

| Personenunabhängig | Selten | ||

| Termintreu | Selten | ||

| Quantifizierbar | Selten | ||

| Reproduzierbar | Nein | ||

| Rückverfolgbar | Ja | ||

Symptome

Oftmals gehören bei der Prozessanalyse Aussagen wie „Unsere Stückzahl hängt von unserer Tagesform ab“, „die Qualitätsabweichungen sind nur zufällig“, „Meistens können wir die Termine beim Kunden halten“ zum Standardrepertoire der Unternehmen.

Folgen instabiler Prozesse in produzierenden Unternehmen

Die Planung von Lieferzeiten und damit einhergehendes Finanzmanagement hängen, begründet durch die Prozessqualitätsschwankung, nicht von der durchschnittlichen Zykluszeit ab, sondern durch die größten Zykluszeit ab. (vgl. 3.2)

Die Materialversorgung ist nicht (optimal) möglich, da der Verbrauch sich entlang der Prozessschwankung bewegt. Hieraus resultieren oft die kurzfristigen Lösungen wie Lager und Puffer.

Lösungsansätze zur Optimierung der Prozessstabilität

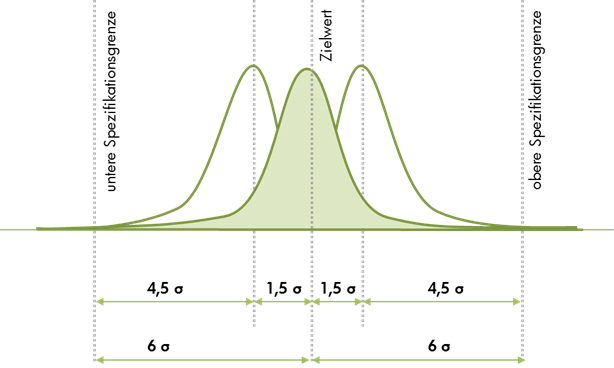

Six Sigma

Six Sigma ist eine statistische Methode zur Qualitätssteigerung in Unternehmen, indem dort die Prozesse optimiert werden, die in den 1980er Jahren bei Motorola entwickelt und erstmalig angewandt wurde. Der Begriff „Six Sigma“ wurde durch Jack Welch geprägt, welcher in den 1990er Jahren mit dieser Methode einen grundlegenden Wandel bei General Electric herbeiführte.

Abbildung 30 – Six Sigma

Lean Management

Unter Lean Management wird ein Managementansatz verstanden, der sich insbesondere durch die Grundprinzipien der Dezentralisierung und der Simultanisierung auszeichnet und dabei sowohl unternehmensintern als auch unternehmensübergreifend das Ziel verfolgt, eine stärkere Kundenorientierung bei konsequenter Kostensenkung für die gesamte Unternehmensführung herbeizuführen.

Abbildung 31 – Lean Management

Kaizen (KVP)

Verfahren aus der japanischen Fertigungstechnik; bedeutet konsequentes Innovationsmanagement oder einfach Verbesserung.

Abbildung 32 – Kaizen

Prozesskomplexität

Produktionsfaktoren von Geschäftsprozessen

Geschäftsprozesse hängen von einigen wenigen Produktionsfaktoren ab. Diese sind:

- menschliche Arbeitsleistung

- Betriebsmittel

- Be- und Verarbeitungsobjekte

- Zusatzfaktoren (z.B. Dienstleistungen)

- Information

|

kollaborativ |

semi-strukturiert |

strukturiert |

|||

| Ad-hoc Workflow | Team-basierter Workflow | Integrierte Team-Aktivität | Integrierte verkettete Aktivität | Ad-hoc Ausnahme | Standard Workflow |

|

|

|

|

|

|

flexibel Kontinuum strukturiert |

|||||

Woher kommt die Prozesskomplexität?

Eingangs unter Abschnitt 2 auf S.5ff wurde beschrieben, wie Komplexität entsteht.

Analog dazu entsteht die Prozesskomplexität in Geschäftsprozessen dadurch, dass eine steigende Zahl von Produktvarianten auf dem Markt gebracht werden müssen. Sagte Henry Ford noch “ Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.“, kann sich dies ein heutiger Autobauer nicht mehr erlauben.

Ebenso wirken Marktentwicklungen auf die sehr differnzierbaren Absatzwege ein. So kann z.B. das Verlagswesen auf den stationären Buchhandel, den Direktvertrieb oder den Internethandel zurückgreifen.

Dies hat zur Folge, dass die Geschäftsprozesse durch viele Variantenzweige unübersichtlich, langsam, aufwendig und schlecht steuerbar erscheinen.

Es lässt sich beispielsweise beobachten, dass dokumentierte Geschäftsprozesse vielen Business Rules zu Internationalisierung, Produktvarianten, Kundenvorlieben, Gesetze und anderem folgen müssen. Ebenso klagen viele Unternehmen, dass der Partner zu langsam, zu unflexibel sind bzw. zu hohe Durchlaufzeiten haben, da dessen Mitarbeiter die komplexen Abläufe nicht beherrschen sondern von ihnen beherrscht werden. Erschwerend dazu kommt, dass, manchmal aus Qualitätssicherungsgründen manchmal unbeabsichtigt, aufwendige Prüfschleifen oder gar redundante Abläufe vorhanden sind. Diese Faktoren machen die Erhebung von Kennzahlen zur Steuerung von Prozessen oft schwer, manchmal sogar unmöglich.

Lösungsansätze zur Reduzierung der Prozesskomplexität

gezielte Reduktion der Komplexität

In den Disziplinen Design und Architektur wird die Devise „Reduce to the max“ besonders häufig als Motto oder Parole verwendet. Gemeint ist, dass bei der Gestaltung eines Textes, Designs oder Entwurfs die Reduzierung auf das Wesentliche oft zu einem besseren Ergebnis führt als die Überfrachtung mit nichtssagendem Beiwerk. Dahinter steht auch die Idee des Minimalismus in der Kunst.

Wenn eine parallele zu den in Absatz 2.2 auf S. 6ff. gezogen wird, erklärt dies, dass Ludwig Mies van der Rohe den Ausdruck im 20. Jahrhundert aufgriff und damit den Minimalismus in der Architektur prägte.

Abbildung 33 – Wohnhaus in Leipzig |

Abbildung 34 – Wohnhäuser von Mies van der Rohe |

Systemtheorie: Vereinfachung komplexer Systeme und Netzwerke

Eine ehr methodischer Ansatz zur Reduzierung von Netzwerken wurde durch ein Forscherteam um Prof. Dr. Dirk Brockmann am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen gefunden (http://www.agitano.com/systemtheorie-vereinfachung-komplexer-systeme-und-netzwerke/28615).

Lean Production

Schlanke Produktion als Übersetzung von englisch „lean production“ und „lean manufacturing“ bezeichnet ursprünglich die von Womack/Jones/Roos in deren MIT-Studie bei japanischen Automobilherstellern vorgefundene und systematisierte Produktionsorganisation, welche der in den USA und Europa zu der Zeit (1990er-Jahre) vorherrschenden und von ihnen so genannten gepufferten Produktion („buffered production“) entgegengesetzt wurde. Shah/Ward (2007) verstehen unabhängig von dieser auf die damalige Situation bezogenen Definition, nunmehr schlanke Produktion als „integriertes soziotechnisches System, dessen Kernzielsetzung die Beseitigung von Verschwendung ist, indem gleichzeitig lieferantenseitige, kundenseitige und interne Schwankungen reduziert oder minimiert werden“.

Prozessstandardisierung

Unter dem Begriff der Prozessstandardisierung wird die Vereinheitlichung von Unternehmensabläufen verstanden, wodurch ein im Vorfeld definiertes Ergebnis durch die Durchführung stets identischer Aktivitäten in der gleichen Reihenfolge erreicht wird.

Prozessstandardisierung ist die Entwicklung und Implementierung von BestPractice-Prozessen als Vorlage der Prozessabwicklung sämtlicher Organisationseinheiten innerhalb einer Organisation.

Die Ausrichtung oder Vereinheitlichung von Prozessen z. B. auf Grundlage von Referenzmodellen kann als Prozessstandardisierung bezeichnet werden.

Benchmarking

Benchmarking (engl. Benchmark = „Maßstab“, steht für eine Bezugs- oder Richtgröße) bezeichnet in der Betriebswirtschaft eine Managementmethode, mit der sich durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Unternehmen das jeweils beste als Referenz zur Leistungsoptimierung herausfinden lässt. Dazu ist es notwendig, durch Vergleich bessere Methoden und Praktiken (Best Practices) zu identifizieren, zu verstehen, auf die eigene Situation anzupassen und zu integrieren. Benchmarking ist eine Weiterentwicklung des Betriebsvergleichs.

Zwischenfazit

Je größer die Schwankungen in der Prozessstabilität, desto geringer ist die Produktivität. Die Prozessstabilität lässt sich durch Methoden des TOC, Six Sigma, Lean Management, KVP oder Kaizen verbessern. Je höher die Prozesskomplexität ist, umso wichtiger sind gezielte Maßnahmen zur Reduktion der Komplexität, der Prozessstandardisierung und des Benchmarkings.